JR西日本/関西本線(加茂→亀山) 乗車記

2023.3.18

|

| 乗車区間 |

加茂 8:15 → 亀山 9:36 |

| 乗車列車 |

普通 228D 加茂発、亀山行き |

| 車両 |

JR西日本キハ120形気動車0,300番台 / 304+12(2両/吹田総合車両所京都支所亀山派出所) |

| 関西本線・路線図 |

|

| 関西本線(亀山-加茂)について |

関西本線は、愛知県名古屋市の名古屋駅から亀山駅、奈良駅を経て大阪府大阪市のJR難波駅に至るJRの幹線。名古屋-亀山間がJR東海、亀山-JR難波間がJR西日本の管轄となっている。

JR西日本エリアのうち亀山-加茂間は単線の非電化区間で、ローカル輸送に徹している。沿線は山間部が多くを占め、大都市圏に含まれる他の2区間と比べると沿線人口は圧倒的に少ない。

2022年4月、JR西日本は、2019年度の輸送密度2000人未満の線区について、収支状況と営業係数を公表した。対象となったのは17路線30線区だった。その中に亀山-加茂間が含まれていて、平均通過人員は

1,090人となっている。 |

|

| 営業距離 |

61.0㎞ |

電化・非電化 |

全区間非電化 |

単線・複線 |

全区間単線 |

| 2019年度輸送密度 |

1,090人 |

|

|

|

| 2023.5.22 作成 |

|

2022年2月にJR西日本が公表した「輸送密度2000未満」30線区リストに載っている、近畿地方(一部はみ出る)の路線に乗車する二泊三日の旅に出かけた。関西本線(亀山-加茂)、因美線(東津山-智頭)の2線をターゲットにして、往路は

JAL のマイルを使って高松まで飛行機を利用した。高松から先は18きっぷだけで東京まで移動した。

大阪市内に宿泊した旅行三日目(最終日)は、関西本線と東海道本線を乗り継いで東京まで帰った。JR難波から関西本線(大和路線)に乗車して、奈良で乗り換え加茂まで移動した。加茂からは今回の旅の目的のひとつの関西本線の非電化区間(加茂-亀山)に乗車した。この区間については40年以上前に、亀山から奈良まで普通列車(気動車)に乗車したことがある。一応ちゃんとしたメモは残っているが、大昔のことで記憶は定かで無い。そんなわけで実質初乗車といえるだろう。

|

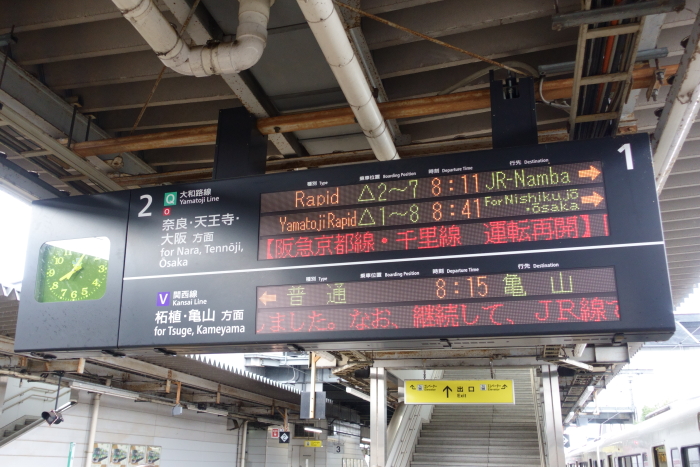

| JR西日本 / 加茂駅(京都府木津川市) / 8:15 発車 |

|

|

|

折り返し亀山行き 228D となる、亀山からの 229D は定刻の 8:08 に到着した。10~20人程度は乗車していたようだ。亀山行き 228D

はキハ120形二両編成で、0番台と300番台との組み合わせだった。塗色は紫で、関西本線のオリジナルカラーだ。300番台の先頭車両に乗り、4つしか無いボックス席に座ることができた。先頭車両の乗客は8人だった。

|

関西本線 普通 228D 加茂(8:15)発、亀山(9:36)行き

JR西日本キハ120形気動車0,300番台 / 304+12(亀山色/2両/JR西日本/吹田総合車両所京都支所亀山派出所) |

|

|

亀山-加茂間は単線非電化区間で、JR難波-加茂間とは違いローカル輸送に徹している。沿線は山間部が多く、沿線人口は圧倒的に少ない。そのため、2019年度の平均通過人員は

1,090人となっていて、JR西日本は路線の活性化策などを関係自治体と協議したい考えだと報じられている。

|

| 車窓 / 木津川(加茂→笠置) |

|

線路は木津川に沿って走っていて、途中駅でもぱらぱら乗降がある。しばらくは山間部を走っていて、のどかな車窓が見られる。

|

| 笠置駅(京都府相楽郡笠置町) / 8:23~24 |

|

このキハ120 は二両編成でワンマン運転されているが、車載型IC改札機が搭載されている。加茂-亀山間の途中駅の伊賀上野駅と柘植駅以外の駅にはIC改札機が設置されていないので、車載型IC改札機を利用して車内で決済する。ちょうどバスと同じような仕組みだが、実際に運用されているのを見るのは初めてだ。この車載型IC改札機は

JR西日本で開発されたようなので、他のワンマン区間に運用が広がっていくのだろうか(他に、境線と七尾線でも運用されてるようだ)。また、JR西日本以外の鉄道路線での運用が行われる可能性はあるのだろうか。システムはよくわからないが、運行本数の少ない区間では、各駅に簡易型リーダーを設置するよりコスト的に有利そうだ。

|

| 車窓 / 木津川(笠置→大河原) |

|

|

| 大河原駅(京都府相楽郡南山城村) / 8:31~32 |

|

月ケ瀬口駅は月ヶ瀬梅林への最寄り駅で、梅の花見の時期は多くの客で賑わうそうだ。駅は京都府相楽郡南山城村にあるが、駅名の通り奈良県奈良市の月ヶ瀬地区(旧・月ヶ瀬村)への入口としての役割も持っている。三重県との府県境は駅から東へ約1km離れた所に、奈良県との府県境は駅から南へ約6.5km離れた所にある。

|

| 月ヶ瀬口駅(京都府相楽郡南山城村) / 8:38 |

|

月ヶ瀬口駅を過ぎると三重県に入るが、車窓の眺めはあまり変わらない。三重県に入って最初の駅は島ヶ原駅だが、木造の立派そうな駅舎があった。

|

| 島ヶ原駅(三重県伊賀市) / 8:42~43 |

|

伊賀上野駅では列車交換のため3分間の停車時間がある。加茂-亀山間の途中駅では一番乗降客の多い駅で、伊賀鉄道伊賀線の乗換駅だ。伊賀市の中心部からは離れていて、伊賀市の中心駅は伊賀鉄道の上野市駅だ。

|

| 伊賀上野駅(三重県伊賀市) / 8:51~54 |

|

|

伊賀上野駅からは、山間を出て伊賀盆地の中を走る。併走する木津川も柘植川と変わり、車窓の雰囲気も変わる。

|

| 佐那具駅(三重県伊賀市) / 8:59 |

|

|

| 新堂駅(三重県伊賀市) / 9:04 |

|

伊賀盆地の最後の駅が柘植駅で、草津線との乗換駅だ。ホームの反対側には 普通・草津行きの 221系電車が停車している。草津線からの乗り換えがあるせいか、まとまった乗車があり車内は賑やかになってきた。

|

| 柘植駅(三重県伊賀市) / 9:11~12 |

|

柘植駅を発車した列車は緩い勾配を上りながら山の中にはいっていく。加太トンネルを抜けると勾配は下りに変わり、ぐんぐん標高を下げていく。「加太越」と呼ばれる峠(トンネル)越えで、蒸気機関車時代は撮影の名所があったらしい。

この下り勾配の途中にかつては中在家信号場があったが、列車本数の減少により廃止された。勾配途中にあったので、スイッチバック式になっていた。その場所も確認しようと思っていたが、見過ごしてしまった。

|

| 加太駅(三重県亀山市) / 9:22~23 |

|

分水嶺を過ぎたので、線路は加太川に沿って進んでいく。加太越えからはずっと急な下り坂で、どんどん標高を下げていく。

|

| 車窓 / 加太川(加太→関) |

|

山間を抜けてあたりが開けると、関駅に到着。加太川は鈴鹿川に変わっている。古代より「鈴鹿の関」が置かれていた宿場町は、北側の国道1号線(国道25号線との重複区間)を隔てたところにある。

|

| 関駅(三重県亀山市) / 9:29~30 |

|

関駅からは左手に国道1号線(25号線)と併走しているが、東名阪道の高架をくぐると国道1号線から離れる。間もなく、終点の亀山駅に到着した。

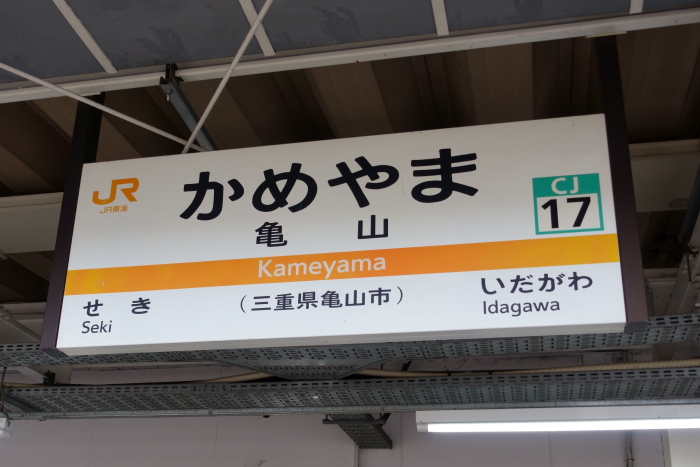

亀山駅はJR西日本とJR東海の境界駅となっている。駅舎とホームはJR東海の管理だが、構内にJR西日本の亀山鉄道部があるため、建物や車両留置線の一部はJR西日本が所有している。

|

| JR東海/JR西日本 / 亀山駅(三重県亀山市) / 9:36 到着 |

|

|

|

|

今回の乗車目的のひとつの、関西本線、加茂-亀山間を完乗した。この区間は「輸送密度2000未満」30線区リストに載っていているので、今後の動向が気になる。キハ120形二両編成で運行されていてそれなりの乗客があるので、そう簡単にバスに転換というわけにはいかないだろう。

|

|

|

|

|

|